在当下讨论新质生产力的语境中,人们更愿意关注一些新兴行业,但在传统行业其实也可以培育和发展新质生产能力。

传统行业和新兴行业两者的关系并不是割裂对立的,而是辩证统一的。并且传统产业具有更多的产业母基特征,在新质生产力的作用下,更容易催生出关联性强和发展前景广阔的新医药、新能源、新材料、新制造等新兴产业。

与此同时,传统产业丰富的应用场景、制造能力、产业组织和坚实的技术基础,能够为新兴产业发展提供强大基础支撑。面向未来,新一代信息技术、互联网等新兴产业必须根植于由传统产业承担的基本的物质生产活动,才能展现出强大的发展竞争力。

因此,新兴产业不能远离传统领域,更不能完全脱离传统产业。在一众传统行业中,建筑业承担发展经济和改善民生的重要任务,是发展新质生产力的重要阵地。但总的来看,目前建筑业还是一个传统行业,建筑方式比较粗放,面临着建筑工人老龄化、技术创新滞后、发展动能不足等压力。

对此笔者认为,建筑业可以从三个方面实现高质量发展:一是以科技创新、技术进步为引擎,培育建筑业新质生产力。二是推动建筑业数字化转型,构建新的竞争优势。三是实现绿色、低碳高质量发展。

在这三个方面,中国建筑走在了行业前列。

“科技中建”:以科技创新为抓手,汇聚高质量发展动能

中国建筑深知科技创新在产业升级、企业长期高质量发展上的重要作用。为此,中国建筑不断塑强“科技中建”的定位。

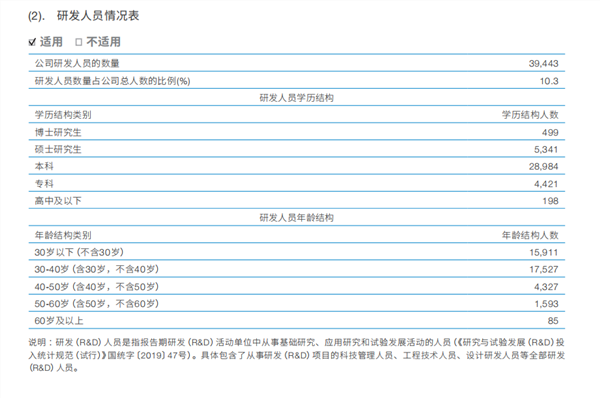

为此公司大手笔进行研发投入。2022年、2023年,公司研发费用合计达958.27亿元。2023年报显示,截至2023年底,公司研发人员数量为3.94万人,占员工总数的10.3%。公司拥有国家数字建造技术创新中心、绿色建筑全国重点实验室、土壤养分管理与污染修复国家工程研究中心三大国家级科技创新平台,5个国家企业技术中心(含分中心)、8家院士工作站,75个省部级企业技术中心、72家省部级科技创新平台,建成19个博士后工作站,拥有202家高新技术企业 ;拥有中国工程院院士2名,工程建设最高科学技术奖获得者1名,全国工程勘察设计大师14名。

(图片来源:中国建筑2023年报)

在足够的研发资金和研发人员支持下,公司科技成果不断涌现。2023年报显示,截止报告期末,公司累计获得国家科学技术奖励82项,土木工程詹天佑奖133项,主编国家、行业标准100项,有效专利68,519项(其中发明专利6,177项),专利数量、成果水平居行业领先地位。

在核心技术上,公司重点研发方向包括绿色建造、装配式建筑、基础设施建造、智能建造等,研发出了万吨级工程试验系统、造楼机、循环电梯等原创技术装备,UHPC、被动制冷涂料等工程材料,MIC装配式建筑体系等新型建筑部品部件,AECMATE、EASYBIM等自主知识产权软件,不断增强公司的核心技术竞争力。

因此,中国建筑正推动建筑业由劳动密集型转向技术密集型,科技创新是中国建筑做强“中国建造”核心竞争力的“密码”。

“数智中建”:以数智化为底座,支撑高质量发展转型

除了依靠科技创新,

数字技术和人工智能已成为新质生产力的重要内核,建筑业要强化数智赋能,不断推动建造方式和建设管理模式转型升级,激发形成适合建筑业特点的新质生产力。智能建造的未来是走向无人化,而5G、物联网、大数据、人工智能等技术的发展让“无人工地”成为可能。

据了解,近年来,中国建筑开展了数字化设计、建筑部件数字化制造技术、智能施工及辅助监测、施工机械安全监控、建筑物智能检测等科研工作。公司从建造需求出发,开展少人化、无人化建造技术研究,积极推动建筑行业智能化产业升级,研发了制造类、施工类、运维类多种建筑机器人,并实现工程应用,有效支撑公司高质量发展。

与此同时,中国建筑全面推进BIM技术在项目上深度应用,依托EPC试点项目开展基于BIM的正向设计,实现了设计与施工阶段模型数据贯通。公司还构建了智慧工地管理系统,从安全、质量、物资、设备、计划、履约、环境、技术、劳务等业务管理方面,将项目管理线上化、可视化,实现线下业务替代。

在自动化上,中国建筑依托作业机器人实现工作效率的提升。在作业机器人领域,中国建筑自主研发了清淤机器人、深隧机器人、测量机器人、布料机器人、运输机器人等系列机器人装备,在房屋建筑、基础设施等不同类型项目得到应用,有效提高了现场施工智能建造水平。

“低碳中建”:以绿色低碳为引领,厚植高质量发展底色

此外,建筑业也是实施节能降碳的重点行业领域之一。实现全生命周期的绿色低碳发展,是中国建筑培育新质生产力、推动行业转型升级的重要方向。

绿色,是生态底色,也是发展本色。中国建筑深入实施“一六六”战略路径,全面贯彻新发展理念,锚定“双碳”目标 ,蹄疾步稳积极探索绿色建造发展模式,引领建筑产业绿色化高端化转型,推动创新成果转化和产品化产业化发展,助力绿色低碳高质量发展,从而实现“低碳中建”。

为了践行绿色低碳的理念。中国建筑加快推进新型建造方式变革,从源头减少污染产生、降低资源消耗。启动碳达峰“个十百千万”工程,加快“双碳”技术产品化、产业化以及市场化进程。努力当好建筑产业链“链长”,攻克一批重点领域的关键核心技术,争做建筑行业低碳发展的原创技术策源地,致力在近零能耗建筑、近零碳建筑、光伏建筑一体化等绿色建筑领域不断树立典型、打造标杆,助力推动建筑行业低碳转型。

例如在上海市浦东新区,据中国建筑微信号文章消息,中国首个模块化零能耗建筑——上海璀璨城市零碳建筑展示中心项目全过程采用模块化建造方式。模块化箱体直接在工厂生产,产出后被运至现场拼装,免支模、免焊接,可以节约工期50%,减少人工70%,减少现场垃圾排放80%。未来,模块化箱体还可以重复使用,安全使用寿命达到50年以上。

(上海璀璨城市零碳建筑展示中心,图片来源:中国建筑融媒体中心)

又如在浙江嘉兴竹小汇零碳科创村落。在这里,“近零碳”的奥秘藏在各个空间里。中国建筑将原有建筑拆除后产生的废旧砖瓦,作为新建筑的装饰材料;采用风能、地热能、太阳能、生物质能、氢能等可再生能源,进行多能互补,实现村落能源自给自足;污废水100%处理后回用、再排放;厨余垃圾等通过生物降解本地处理,其他生活垃圾分类收集处理、回用;约400亩的农田通过智慧农田、垃圾降解、污水处理等技术手段实现了精准灌溉,水的灌溉量节约50%,降碳20%。

结语:问渠那得清如许,为有源头活水来

综上,面向现代化产业体系建设新目标,传统产业仍有巨大的转型升级空间,尤其是传统制造业“大而不强”“全而不精”问题仍然突出,低端供给过剩和高端供给不足并存,创新能力不强、产业基础不牢、资源约束趋紧、要素成本上升等短板日益凸显。要解决限制传统产业发展的战略性约束难题,必须通过不断推进传统产业技术创新、要素创新、制度创新,催生出新质生产力,进而赋能传统产业重塑竞争新优势。

这其中企业是创新的主体,只有企业不断的创新,才能为传统行业的新质生产力培育带来源源不断的“活水”。

为此中国建筑集团积极响应国家发展战略,致力于产业升级,以创新驱动发展,以科技为引领,推动绿色建筑和智能建造,优化产业结构,提升核心竞争力。在实现自身高质量发展的同时,中国建筑集团也为国家经济的持续繁荣贡献了积极力量,展现了企业的社会责任感和时代担当。