2025年上半年,中国企业级市场大模型的日均token消耗量激增至10.2万亿,较去年下半年暴增363%。然而,这庞大的算力洪流,并非完全涌向模型训练与迭代——MIT的研究发现,90%以上的公司员工正使用个人AI工具自动化工作任务,而仅有40%的企业采购了官方LLM订阅。

这其中的巨大落差,正指向一个更深刻的变革:算力的下一站,不再是单纯的模型进化,而是迈向以“自定义Agent”为主导的精细化、场景化分配时代。算力正在从支撑大模型的“发动机”,蜕变为驱动千行万业数字化员工的“生产力调度中心”。

何为自定义Agent?

当我们谈论“自定义Agent”时,不妨将其想象为你正在为你的部门招聘一位高度专业化的“数字化员工”。与以往那种只能被动应答、知识泛泛的聊天机器人截然不同,这位新员工的核心价值在于三个关键特质:拥有明确的职责边界、配备了专属的工具套装,以及被赋予了自主决策的工作流。这并非一个“更聪明”的聊天窗口,而是一个能够融入现有业务流程、主动推进任务并交付确定结果的自动化生产力单元。

其硬核逻辑在于架构上的根本性突破。一个真正的自定义Agent通常由四个核心层构成:首先是“规划层”,它不再简单响应指令,而是能将一个模糊的目标(例如“策划一次市场活动”)分解为“市场调研-竞品分析-主题设定-渠道选择”等一系列可执行的具体步骤;接着是“工具层”,它被授权调用企业内部或外部的专属API,无论是从CRM系统调取客户名单,还是向设计平台下达生成海报的指令,它都能像一名熟练的员工一样操作专业软件;第三是“记忆层”,它不仅记录与用户的交互历史,更能构建一个关于任务上下文、行业知识和执行偏好的私有知识库,确保每一次决策都基于持续积累的“经验”;最后是“仲裁层”,当任务遇到冲突或多种选择时,它能依据预设的规则或成本效益分析做出权衡判断。

这种深度定制的意义,远不止于提升单点效率。它标志着一个关键的范式转变:企业无需再耗费巨资去训练或微调一个试图“通晓万物”的巨型模型,而是转向一种更经济、更可控的路径——基于一个足够聪明的通用大脑(基础大模型),通过精细的“职能定义”和“工具赋能”,快速批量地制造出解决特定问题的“专家型”智能体。这如同从“培养全科博士”转变为“高效组装特种机器人”,后者对算力的消耗更为精准、可预测,其产出也更具业务价值。

这股趋势正悄然重塑企业服务的竞争格局。未来的CIO在采购AI解决方案时,关注点将从“模型的参数规模”转向“Agent的定制灵活性与集成深度”。算力,作为支撑这一切的底层资源,其消耗模式也将随之从粗放式的“大水漫灌”转变为基于具体任务目标的“精准滴灌”。

当每一个业务环节都可能由一个或多个高度自治的Agent负责时,企业的数字化架构将不再是一张静态的蓝图,而是一个能够自我演化、动态调整的“活体组织”。这,才是自定义Agent所带来的真正革命性前景。

为什么资本市场开始重视AI Agent?

当资本市场的注意力从AI芯片与云基础设施悄然转向应用层,9月下旬AI应用板块的异动或已经揭示新的信号。其背后指向一个正在形成的行业共识:AI Agent正在从技术概念蜕变为可衡量ROI(投资回报率)的商业实体。根据东吴证券的观察,2025年下半年恰是入口级通用Agent竞争开启的时间窗口,这意味着技术探索期正让位于商业落地竞赛。

资本市场重视AI Agent的首要逻辑,在于其触达了企业数字化转型的核心痛点——从“信息辅助”走向“流程接管”。与仅能提供内容生成或数据查询的传统AI工具不同,Agent的核心能力体现在“深度自动化”。它能够理解一个复杂意图(如“为新产品制定全球市场进入策略”),自主规划步骤、调用专业工具(市场数据平台、设计软件、供应链管理系统)、并执行直至产出完整方案。

这种能力将人类从结构化、重复性的脑力劳动中系统性解放,其带来的已不是边际效率提升,而是业务流程的指数级重构与成本优化。这正是杰创智能、顶点软件等上市公司在特定垂直领域加快布局的根本驱动力——它们销售的并非“更聪明的聊天机器人”,而是能够嵌入现有工作流、直接降低运营成本的“数字化员工”。

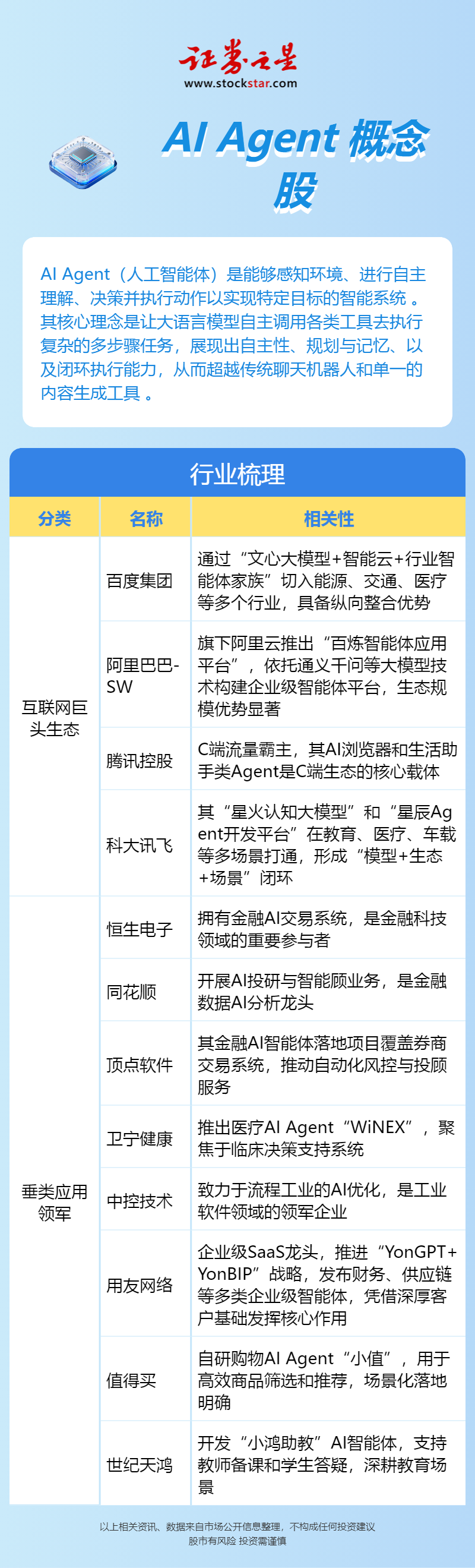

其次,Agent的竞争格局呈现出独特的“双层结构”,这为不同体量的参与者提供了清晰的战略定位。一层是“巨头环伺”,如OpenAI、谷歌、微软以及国内的百度集团、阿里巴巴、腾讯控股、华为、三六零等,它们凭借底层大模型、算力资源与生态优势,致力于构建通用Agent平台,意在成为未来的“操作系统级入口”。周鸿祎宣布360“All In Agent”,并将其定义为“比大模型更高级的进化形态”,正是看中了其整合“思考”与“行动”的完整能力栈,这有望重塑用户与数字世界交互的方式。

另一层则是“垂直突破”,在通用Agent能力尚未完全成熟的空窗期,那些深耕特定行业(如金融、电商、内容创作)的公司,凭借其深厚的领域知识、对复杂工作流的理解以及可靠的工具集成能力,正快速推出解决具体痛点的垂直Agent。

以金融科技领域为例,恒生电子与东兴证券近期达成为期三年的战略合作,其目标并非推出一个通用的聊天机器人,而是研发面向证券行业的高性能垂类大模型及智能体应用体系。合作聚焦于智能投研、智能投顾、智能风控和智能问答四大核心场景。

在医疗这一高专业壁垒领域,卫宁健康的实践则展示了AI Agent如何注入临床思维。其推出的医疗大模型WiNGPT 3.0致力于模拟医生的临床诊断过程,通过引入强化学习等方法,让模型具备更佳的思考能力,以期依照循证医学逻辑获得较准确的诊断。在此基础上,WiNEX Copilot 2.2作为“智能体+”增强的医护智能助手,已经推出了各类Agent 50余个。

而在更为广阔的企业经营管理层面,用友网络的策略则凸显了AI Agent应用的平台化与体系化特征。用友已推出覆盖全领域的1000+智能体(数智员工),并形成了由“友小成”、“友小施”、“友小智”等组成的AI服务矩阵。其应用场景极为务实,例如在商旅费控场景,通过大模型技术深度集成差旅全流程,实现了AI驱动的主动服务模式。

更深层次看,资本押注Agent实则是押注一种即将发生的产业范式迁移。华泰证券指出的“超级个体”现象,本质上揭示了Agent作为“硅基生产力”对“碳基生产力”的结构性替代已经开始。这不再是实验室里的技术演示,而是真切地发生在知识工作、编程、法律研究等领域的效率革命。