证券之星 刘凤茹

手持首款国产新冠口服药阿兹夫定,依靠与复星医药产业的合作,真实生物科技有限公司(以下简称“真实生物”)在2023年一度实现单客户年收入3.44亿元。而随着2024年9月双方“解绑”,真实生物收入迅速萎缩,2025年上半年营收仅1653万元。与此同时,在2023年、2024年及2025年上半年累计亏损接近10亿元,经营活动现金流持续净流出。

证券之星注意到,产品结构单一的真实生物,正试图通过拓展阿兹夫定的多适应症布局进行谋变。但研发投入离不开资金支持,在连续两度上市未果后,近日真实生物第三次向港交所递交招股书,寻求上市融资以缓解资金压力。

与复星医药产业“解绑”后收入骤降

资料显示,真实生物是一家成立于2012年以创新研发为驱动力的生物科技公司,专注于治疗病毒感染、肿瘤及心脑血管疾病的创新药物的开发、制造和商业化。

在病毒感染治疗领域,真实生物核心产品阿兹夫定作为1.1类原创新药,2021年7月获得国家药监局用于治疗HIV感染附条件批准上市,并于2022年7月获得国家药监局用于治疗COVID-19附条件批准上市,成为首款中国公司研发的获国家药监局批准用于治疗COVID-19的口服抗病毒药物。

阿兹夫定上市获批后,适逢新冠疫情。真实生物随即与复星医药子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)合作,复星医药产业获得阿兹夫定在内地的独家商业化权利。2023年及2024年,真实生物绝大部分收入来自与复星医药产业的合作。

2023年,真实生物仅有复星医药产业一名客户,当年来自后者的收入为3.44亿元。2024年,真实生物前五大客户贡献了99.6%的收入,其中复星医药产业带来的收入约为2.36亿元,占比高达99.2%。

2024年9月,真实生物收回了原先复星医药产业授权区域内的独家商业化权利,理由是鉴于市场状况的不断变化以及对双方最佳利益的考虑。

与复星医药产业终止合作后,真实生物转而与其他分销商合作。截至今年6月30日,真实生物已与65家线下分销商订立协议,并与中国九家线上分销商共同建立阿兹夫定线上销售渠道且已实现销售。

证券之星注意到,与复星医药产业“分手”后,真实生物其他分销商的创收能力明显减弱。2024年在新经销协议下,真实生物仅售出约1.37万瓶阿兹夫定片,对应收入190万元。2025年上半年,真实生物仅实现营收1653万元,其中向前五大客户的销售额为1050万元,占收入的63.4%;向最大客户(即复星医药产业)的销售额为750万元,占收入的45.5%,该笔收入为以销售为基础的特许权使用费(与复星医药产业于2025年就复星医药产业于变更前销售阿兹夫定所达成的最终结算)。

收入缩水外,真实生物尚未实现盈利。据招股书披露,2023年、2024年及2025年上半年,真实生物净利润分别为-7.84亿元、-4004.2万元和-1.65亿元,两年半累计亏损接近10亿元。

拓展阿兹夫定多适应症布局存资金压力

不难看出,收入缩水背后暴露出产品结构单一的风险。目前,真实生物正拓展阿兹夫定的多适应症布局。

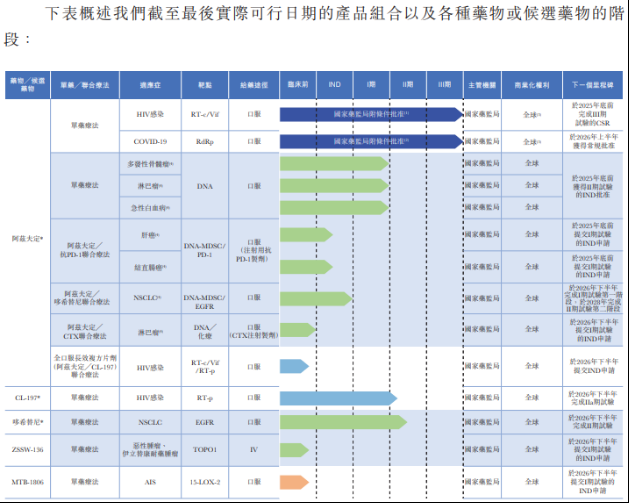

据公开资料,除已获批适应症外,还在推进在多发性骨髓瘤、淋巴瘤、急性白血病等血液肿瘤,以及肝癌、结直肠癌等实体瘤领域的临床试验。同时,真实生物也在开发阿兹夫定与哆希替尼等药物的联合疗法,以期挖掘现有产品的潜力。

此外,真实生物研发管线中还包括四款核心候选药物,分别为口服HIV治疗药物CL-197、非小细胞肺癌治疗药物哆希替尼、用于治疗恶性肿瘤的ZSSW-136,以及急性缺血性脑卒中治疗药物MTB-1806。其中,CL-197作为每周一次给药的长效药物,已完成I期临床试验,其复方片剂有望成为全球首款全口服、每周一次给药的HIV治疗方案。

拓展研发管线,需要资金的支持。招股书显示,2023年、2024年真实生物研发费用支出为2.38亿元、1.51亿元。今年上半年,研发费用为5405.2万元。其中,核心产品(即阿兹夫定、CL-197及哆希替尼)的研发开支占2023年及2024年以及2025年上半年总研发开支的59.3%、55.2%及59.8%。

证券之星注意到,真实生物资金压力不小。2023年及2024年以及截至2025年6月30日止,真实生物经营活动现金流出净额分别为6890万元、1060万元及7471万元。截至2025年上半年末,真实生物现金及现金等价物仅为5000.5万元。

此次IPO,真实生物募资将主要用于阿兹夫定新适应症研发(尤其是肿瘤联合疗法)、CL-197等核心管线的临床推进,以及商业化渠道建设和产能扩张。实际上,真实生物曾在2022年8月、2025年2月递表过港交所,但最终无果。可见,启动第三次上市的真实生物,亟待赴港上市融资寻求破局。(本文首发证券之星,作者|刘凤茹)