(原标题:京蓝科技财务造假案尘埃落定:领证监会千万罚单)

8月16日,一则公告将京蓝科技(*ST京蓝,000711.SZ)再次推向风口浪尖。公司已于前一日收到中国证监会黑龙江监管局下发的《行政处罚决定书》,这场持续数月的财务造假案终于迎来终章。

图片说明:来源于公告

子公司财务造假,高管“甩锅”失败

今年5月30日,因涉嫌信息披露违法违规,京蓝科技收到证监会的《立案告知书》。随着监管调查的深入,京蓝科技的财务谎言被层层剥开。

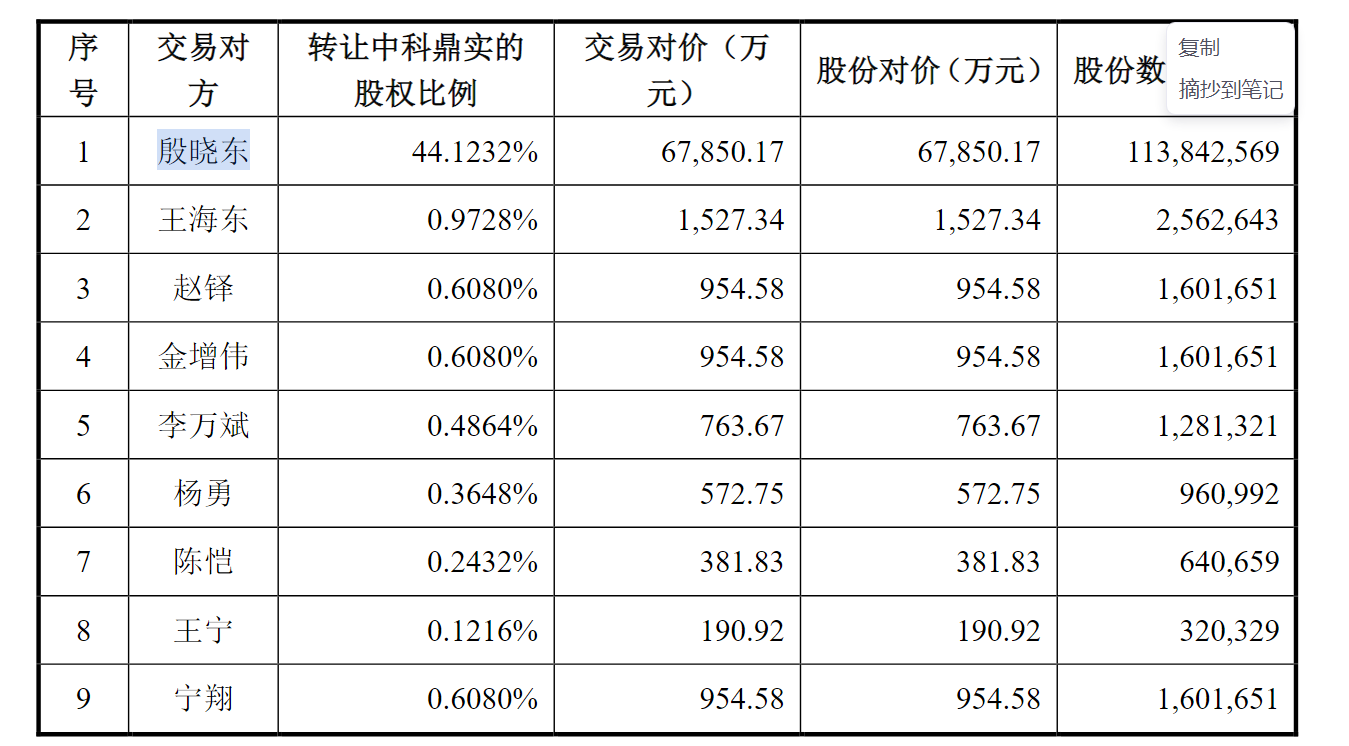

时间回溯至2018年9月,京蓝科技以发行股份方式收购殷晓东等37名股东合计持有的中科鼎实56.7152%股权,交易完成后,京蓝科技持有中科鼎实77.7152%股权。收购之时,殷晓东等37名股东信誓旦旦地作出业绩承诺:2018-2020年累计净利润不低于4亿元,如未实现需履行补偿义务。正是这份看似美好的承诺,埋下了日后造假的祸根。

2020年6月,中科鼎实承接"苏化1号"土壤修复项目后,一场财务造假大戏正式上演。该项目采用投入法确认完工进度,并依据完工进度确认收入。然而为了实现业绩承诺,中科鼎实在“苏化1号”项目中“原位热脱附基础建设相关工程未施工情况下,通过虚假投入成本方式确认完工进度,虚增了2020年收入、成本和利润。

作为并表企业,这一造假操作直接污染了京蓝科技2020年的财务报告真实性。经查证,京蓝科技2020年营业收入凭空多出1.63亿元,相当于当年披露营收的14.06%;营业成本虚增9654.67万元,占比4.3%;利润总额和净利润分别虚增6636.37万元和5770.75万元,占披露金额的2.67%和2.27%。

在这起性质恶劣的财务造假案中,京蓝科技时任核心管理层均负有不可推卸的责任。时任董事长杨仁贵、总裁郝鑫、财务总监梁晋作为公司经营决策的"铁三角",本应是企业合规经营的第一道防线,却未能勤勉尽责,难辞其咎。

更令人震惊的是,分管具体业务的副总裁殷晓东知悉完工进度可能有出入,却未采取补救措施,而是选择掩耳盗铃。值得注意的是,殷晓东作为中科鼎实的最大原股东和董事长,对业绩承诺负有直接责任,财务造假动机充分。

图片说明:中科鼎实股权转让比例,数据来源于公告

根据《证券法》第八十二条第三款的明确规定,以上高管是京蓝科技2020年年度报告虚假记载直接负责的主管人员,须承担相应的法律责任。高管们亲手签署的2020年年度报告签署书面确认意见,如今成为指证其违法行为的铁证。

7月8日,一纸《行政处罚事先告知书》送达京蓝科技,为涉事高管们敲响了警钟。面对证监会拟实施的行政处罚,高管们却选择了一条令人啼笑皆非的"甩锅"之路。

作为时任董事长的杨仁贵率声称自己既无专业能力核实工程项目,又无力承担巨额罚款;总裁郝鑫则是打出了"带病工作"的悲情牌,强调自己主动放弃欠薪并配合调查;财务总监梁晋则标榜"清白履历",试图以过往无违规记录来开脱。三人不约而同地请求从轻发落,甚至免除处罚。

然而经复核,证监会认为杨仁贵、郝鑫、梁晋未能提供充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务,陈述、申辩意见均不予采纳。

随着监管重锤落下,一张总额超千万元的罚单正式出炉:京蓝科技被处以400万元罚款,杨仁贵、殷晓东各罚200万元,郝鑫、梁晋分别领到150万元和100万元罚单。根据规定,相关当事人需在15日内缴纳罚款。就在处罚决定书送达当日,深交所的纪律处分接踵而至,对京蓝科技及相关责任人予以公开谴责。

至此,除非相关当事人提起行政复议或行政诉讼,否则这起财务造假案将正式尘埃落定。

退市阴霾未解,又增“其他风险警示”

时过境迁,京蓝科技虽已完成高管团队更迭,却仍深陷经营泥潭,退市阴云挥之不去。

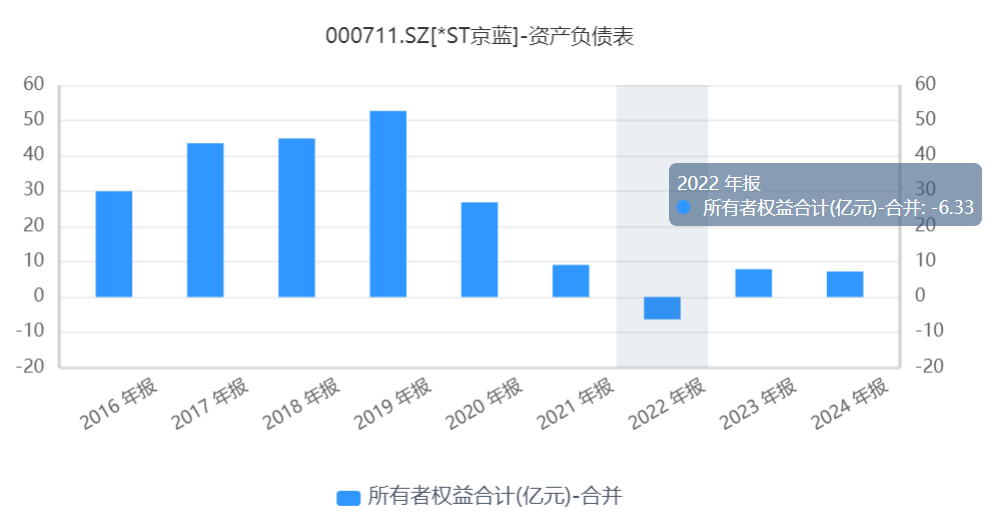

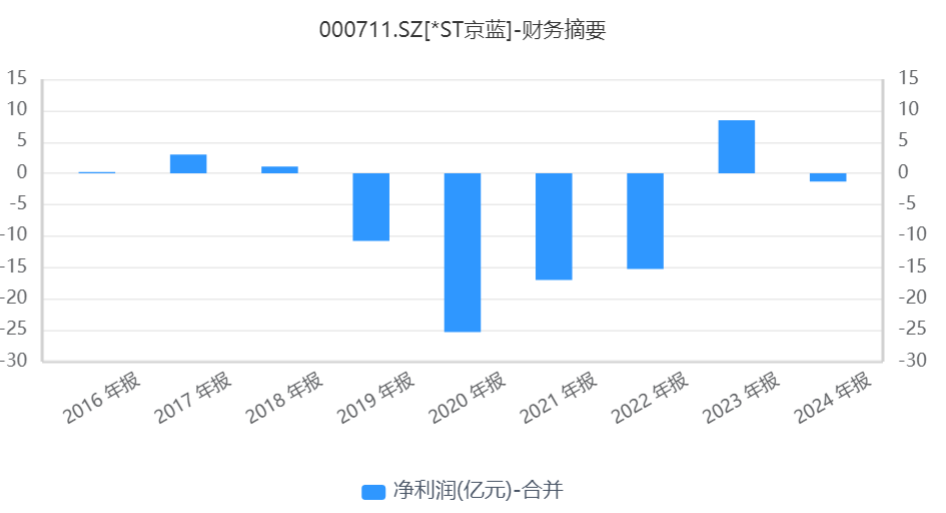

回溯2023年,因2022年度净资产为负、连续三年净利润亏损且持续经营能力存疑,公司股票自2023年5月4日起被实施退市风险警示和其他风险警示。

图片说明:京蓝科技净资产,数据来源于同花顺

图片说明:京蓝科技净利润,数据来源于同花顺

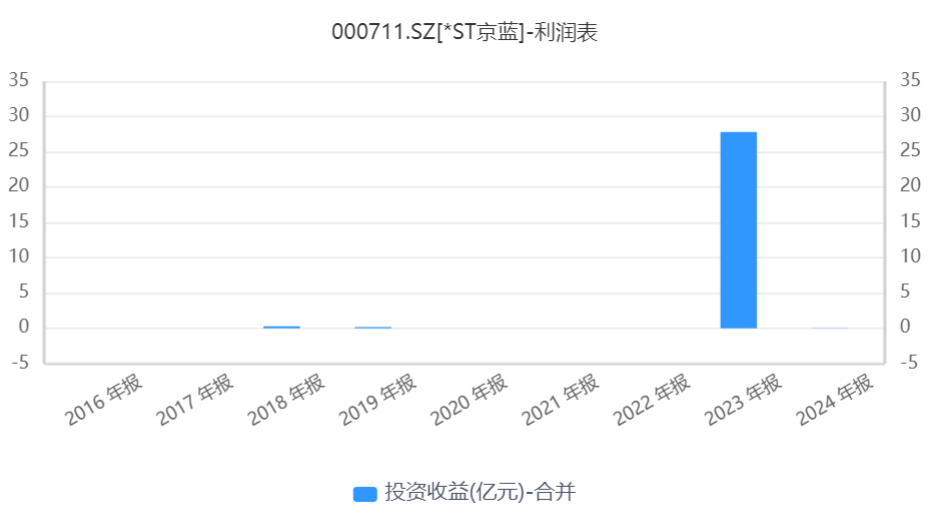

为求自救,京蓝科技在2023年启动重整,通过资本公积金转增股本等操作引入重整投资人,并剥离资产聚焦土壤修复业务。虽然当年凭借27.8亿元债务重组收益实现账面扭亏,但这种"报表式"盈利显然是不可持续的。

图片说明:京蓝科技投资收益,数据来源于同花顺

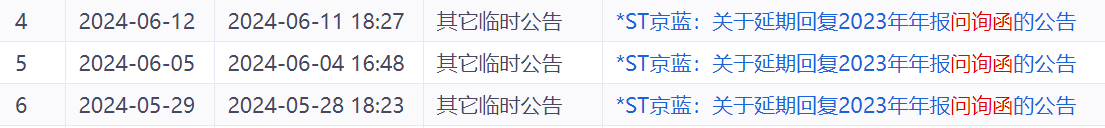

2024年,京蓝科技曾向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示,但等来的却是一封《问询函》,深交所要求京蓝科技全面核实是否存在规避退市风险警示的情形。令人玩味的是,京蓝科技竟三次延期回复,这种回避态度加深了市场疑虑。

图片说明:来源于公告

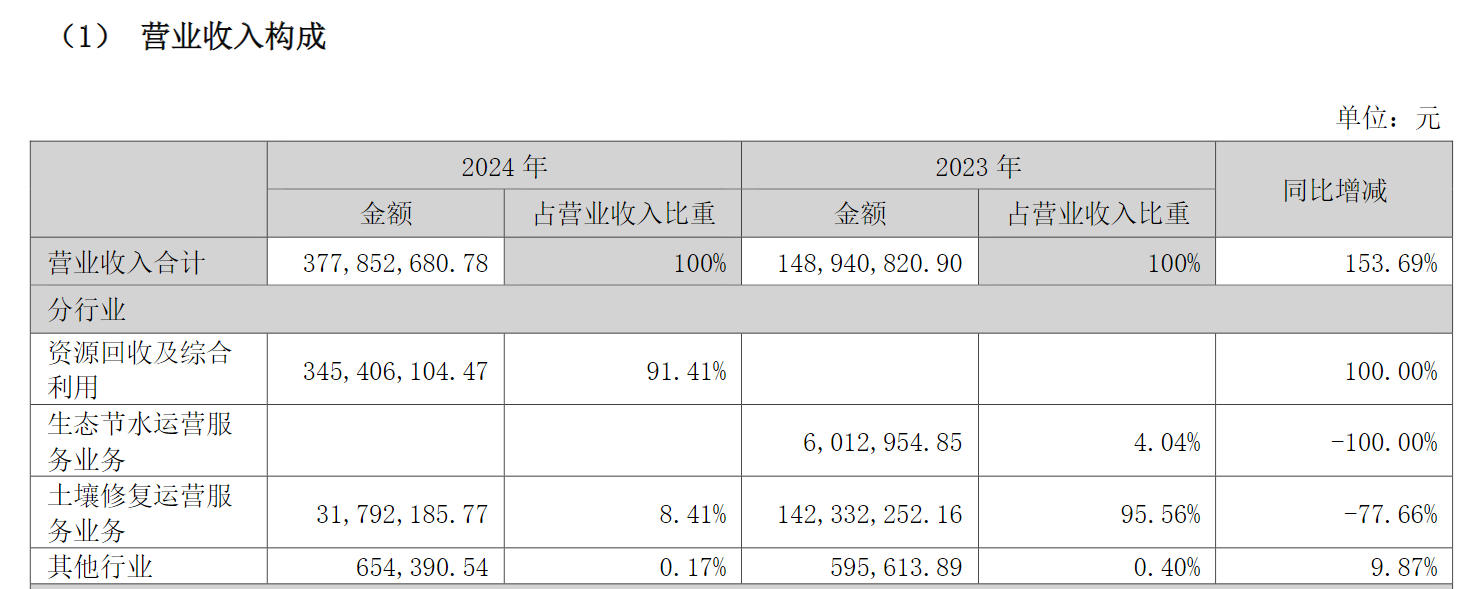

2024年,公司虽然通过并购拓展工业固危废业务,实现超3亿元营收,但也始终未被撤销退市风险警示。雪上加霜的是,今年7月9日起,公司因年报财务指标虚假记载再遭其他风险警示。

图片说明:京蓝科技2023-2024年营收构成,数据来源于公告

而重整投资人云南佳骏承诺的业绩补偿也出现违约。2024年需支付的5208万元补偿款迟迟未能兑现。退市风险未除导致股东融资困难、资金周转不畅。这一违约行为无疑是在损害上市公司和中小投资者利益。

从重整方案中的美好承诺,到如今的业绩补偿违约;从试图通过业务转型脱困,到屡次被监管问询却回避答复,京蓝科技的救赎之路可谓荆棘密布。在注册制改革深入推进的当下,这家企业的命运将如何演绎,市场正拭目以待。