(原标题:IPO研究|恒昌医药:四季度收入占比异常,无技术高毛利利润掺水)

新中国成立至今,药品流通行业在建国初期由中国医药公司建立起覆盖全国主要地区的三级供应体系,主要保障全国人民的基础用药需求。随着人民生活水平的提高以及基本医疗保险制度的实现,人们对医药的需求不断增加,医药流通企业也得到了快速的发展。到现在,医药流通企业普遍融入了高度发达的物流体系与电子商务体系。

湖南恒昌医药集团股份有限公司(以下简称“发行人”或者“恒昌医药”)是一家位于湖南省长沙市开福区青竹湖街道金盆丘安置小区的医药流通企业。其成立于2015年1月20日,经营模式为直供专销模式,主营中西成药的销售,主要客户为中小型连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构。

发行人本次拟在创业板公开发行不低于4,001万股普通股,占发后总股本的比例不低于10%。预计募集资金77,085.66万元,其中用于恒昌医药总部基地项目49,028.31万元、大健康产业集成服务线上平台建设项目18,057.35万元和补充流动资金10,000.00万元。发行人选择的上市标准为:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000.00万元。本次发行保荐人为海通证券股份有限公司,审计机构为天职国际会计师事务所。

一、相关的业务模式以及产品并无技术含量,何以冲刺创业板?

根据发行人招股书披露,发行人以其创新的直供专销业务模式和将医药销售与数据分析相结合的服务内容创新,获得了不俗的业绩和竞争力,实现了38.04%的营收复合增长率和54.02%的净利润复合增长率。那么,发行人引以为傲的业务创新事实到底是什么样呢?估值之家带大家分析其所谓业务创新的实质……

1.直供专销模式创新性几乎没有

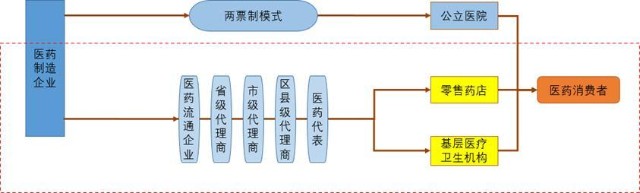

传统的医药流通业务模式从上游医药制造企业采购药品,然后再批发给下游的医药分销企业、医院、药店等,通过交易差价及提供增值服务获取利润,包括医药商业公司、省市县级代理商以及医药代表等多层环节。其示意图如下:

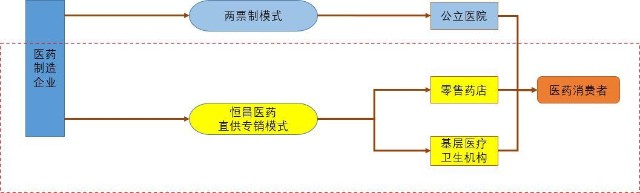

而发行人所谓的直供专销模式是指发行人通过自有销售团队以会员邀请制的方式与下游客户建立合作关系,压缩传统医药流通领域的层层中间环节,直接与上游优质制药企业合作,降低采购成本,为会员客户提供优质平价的医药产品。其示意图如下:

通过上这两个示意图的对比可以看出,发行人实际上是整合了传统医药销售模式的省级代理商、市级代理商、区县级代理商和医药代表处,将传统的医药流通从医药制造企业到药店以及基层医疗卫生机构的5个环节缩减为1个环节,这种中间环节的节省自然是可以节约成本,以降低终端消费价格而获得竞争力。

估值之家想问发行人的是,这种模式算什么创新?若撇开行业的区别,这种整合最成功的模式应该是类似工厂的直销模式,比如戴尔的直销模式。再如2003年阿里在杭州注册后,倾注了大量的精力推广网上购物,最终随着网上购物在2008年开始流行,阿里也逐渐从一个名不经见传的小公司一跃成为国内少有的巨无霸企业。而阿里的成功,估值之家认为其真正属于模式的创新,依靠着直销降低中间商环节,降低了终端消费价格,从而改变了人们的购物习惯。

而工厂直销也随着人们购买习惯的改变,渐渐进入生产企业的视野并发扬光大。以发行人所属的行业医药行业来说,北京京东健康有限公司(以下简称“京东健康”)成立于2019年6月,其运营模式主要分为三种:自营、在线平台和全渠道布局。与发行人类似的模式主要是自营模式。京东健康的自营模式主要是通过京东大药房,类似于京东电商的采销模式,通过赚取差价来盈利,这也是目前京东健康销售收入的主要来源。另一家医药电商巨头阿里健康与京东的运营模式基本类似。

不难看出,无论是京东健康还是阿里健康的线上运营模式中,基本上将药品从厂家到消费者手上的所有中间商进行了合并,包括传统模式的省级代理、市、区县级代理、医药代表和零售药店,将这些中间环节统一由京东健康或者阿里健康负责。

而发行人所谓直供专销模式,不过是省略了药品从出厂到消费者手中的省级代理、市级代理、区县代理和医药代表的部分中间商,发行人可能忘了自己本身就充当了中间商的角色。无论是京东健康还是阿里健康,其B2C模式都已经至少进行了3年以上的深耕,目前京东健康和阿里健康都已经实现盈利。并且,京东健康和阿里健康除了B2C药品销售业务模式外,还融合了互联网医疗和健康管理业务。以实现依托互联网实现线上“医+药”的闭环和实现线上消费医疗服务,而这是发行人所不具备的。

发行人自称其以减少部分中间商为核心直供专销模式为业务模式创新,但和阿里健康、京东健康等实行的B2C+深度医疗服务的模式比起来,估值之家只能称其为业务模式的倒退而不是业务模式的创新了。

2.不能把管理手段的更新称之为业态创新

发行人在招股书中提到其与互联网技术相结合的业态创新的具体内容为:发行人的客户主要为中小型连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构,此类客户与大型零售连锁药店相比,通常缺乏规范化的管理和运营系统,也缺乏技术手段精准了解市场需求动态,其采购及营销决策通常依赖经营者的主观判断。发行人通过对销售数据透视分析,对药品销售情况进行实时控制,帮助公司销售人员更好地掌握客户情况,更有针对性地对客户营销其所需产品,实现精准营销。

估值之家随机以某招聘网站上一位医药行业数据分析师的工作职责为例,该分析师工作职责主要如下:

......

c.熟练处理及分析全国医药院内市场药品销售数据,关注及娴熟运用公司内部的药品申报上市、中标、医保以及创新药等其他数据库信息,结合医药行业市场相关政策如集采、医保等,协助输出全国医药市场洞察分析报告或相关特定领域深入研究报告。

......

e.关注医药客户需求,逐步形成良好的产品思维,推动公司市场数据产品的开发与升级。

我们将发行人对其业态创新的描述和上述医药行业数据分析师工作职责进行对比不难发现,发行人自称的与信息技术相结合的业态创新,不应该是医药行业营销数据分析师(也可以说管理层)本身就应该关注的内容么?

估值之家一直比较认可的一个经营企业的理念是“销售是龙头,财务是核心”。无论任何行业和任何企业,关注其所属行业的市场动态和客户的需求,永远都是营销的首要任务。而营销数据分析只是为管理层提供一种洞察市场动态和客户需求的一个重要手段,至于这种手段采用人工数据统计还是采用互联网信息技术,只是企业内部管理工具的更新而已。

难道一个企业的管理层长期不关注自己企业的产品,不关注市场动态,不关注客户需求,那么这个管理层是否称职是否尽勤勉义务就很难说了。

所以发行人所称的业态创新,估值之家认为其不过是对自有销售数据进行分析,以帮助自己的营销人员实现更好营销的一种数据分析工作。这种数据分析工作是任何一个企业的销售人员应该要做的本职工作而已,而发行人将其销售数据分析称其为与联网信息技术相结合的业态创新,实在是让人难以理解。估值之家推断是发行人无法符合创业板“三创四新”的定位而拼凑的所谓业态创新。

3.研发投入低且发明专利较少

根据发行人招股书披露,发行人的研发费用占营业收入的比重如下:

单位:万元

从上表可见,发行人各报告期研发费用占营业收入比例分别为1.68%、0.94%、0.99 %和0.91%,与同期在创业板上市的其它企业相比,这个比例不是偏低而是太低了。另外,发行人持有的发明专利仅2项,且均于报告期受让取得。那么发行人的千万级的研发费用到底花到哪里了,估值之家认为以发行人将内部管理工具更新称之为业态创新来看,极有可能是花在了开发内部的信息化管理工具上。

根据发行人招股书披露,发行人持有的软件著作权共计23项,其中原始取得的软件共计10项,估值之家特意测试了发行人持有面向公众的APP,可以说是毫无客户体验,以估值之家的经验,开发一个类似的APP的成本不超过10万元(已就高估计),所有23项软件著作权合计价值230万元。虽然发行人研发费率低,但230万元的软件著作权价值占报告期研发费用合计的比例也仅仅3.48%而已。

所以发行人研发费率低,研发成果价值相较于研发费用的比例也极低。对于真正有竞争壁垒的发明专利的研发,可以说发行人是研发了个寂寞。以发行人的研发费率以及发明专利持有量来看,任何人都很难将发行人与“创新”能联系在一起。

以上所述,发行人无论从业务模式创新、业态创新以及产品创新方面均无实质性的创新,其核心业务实质上仍然是一家医药流通业务,甚至完全不符合创业板上市要求的“三创四新”定位要求,其为何又要冲刺创业板呢?若发行人对其盈利能力有着极强的自信心,则更应该向主板发起冲刺,凭其“实力”完全可以到主板一战,为何又与创业板纠缠不清?

二、大额营收增长谜团

根据发行人招股书披露,发行人在报告期营收情况如下表所示:

单位:万元

从上表可见,报告前期发行人的营收增长相当迅速,而到2021年营收增长速度大幅下降,但报告期内营收复合增长率依然是51.98%,依然是相当可观。发行人对于营收增长的解释是其在多年的经营过程中,积累了丰富的自有品牌产品开发能力,对市场需求具备深刻的理解与把握,因此,发行人自有品牌产品通常具有优质平价的竞争优势,且能够对下游会员客户提供选品、推广、营销等各方面的综合支持服务,从而使得发行人直供专销业务在报告期内实现了快速增长。

然而对于传统商贸企业来说,品牌建设是一个相当漫长的过程,涉及投入的内容很多。因此发行人的这种解释可以说含糊不清,相当于什么也没说。那么估值之家就从其它角度来分析分析发行人的营收增长是否符合逻辑。

1.产品核心竞争力如何?

估值之家分析了在一定程度上可以代表发行人竞争力的专利权的情况。从发行人成立至报告期末,分别于2019年中和2020年中共计取得2项发明专利。不仅2项发明专利是发行人持有为数不多的全部发明专利,这两项发明专利不但如上文所述是二手专利,而且专利均为药品生产环节所使用的制备方法,并非药品本身的发明专利,发行人一个药品流通企业持有药品制备方法的专利有何直接用途?是为了上市专门凑的专利吧!可以说发行人销售的药品除了品牌以外,并无其它独特之处。如果有利可图,任何竞争对手均可以很容易的取得与之类似的相关专利。所以从专利技术上来看,发行人的产品完全不具有核心竞争优势,也很难以产品的技术获得企业的核心竞争力。

2.价格是否有优势?

一个充分竞争市场,若没有核心的竞争壁垒,那其销售价格是否有优势呢?毕竟药品价格也是消费者重点考虑的一个因素。若发行人作为中间商的销售价格有优势,必然会在零售市场存在价格空间。假设发行人从医药生产企业采购的药品与其它竞争对手获取同类型药品的采购成本是一致(均假设为1.00元),那么根据发行人报告期平均毛利率31.80%,零售药店药品的平均利润率40.00%,通过与其它不同模式的医药销售企业测算出最终药品销售价格的情况如下表所示:

注:九州通与国药股份毛利率均取自其2019-2021年度报告的均值,京东健康和阿里健康取自最2020-2021年度报告的均值。

从上表的计算结果发现,传统医药流通行业采购1.00元的商品,平均销售价格约1.52元,可达到其目前的毛利水平,而B2C模式则终端平均销售价格低至1.235元,即可可达到相应公司的毛利水平,而发行人的模式则需要终端销售价格达到1.85元,才能保证发行人达到其招股书批露的毛利水平。以此我们可以看出发行人此种模式给终端零售市场带来的售价在传统医药模式和以京东阿里为代表的B2C模式对比起来,完全就不具有任何优势。当然各大医药流通或者零售企业的最终销售价格还会考虑其它诸多因素,这只是提供一个合理的价格预测模型。但即便如此我们计算的结果就可以推断发行人的销售价格在市场上并不具有任何优势,所以发行人基本不可能依靠价格竞争带来营收的爆发增长。

3.客户质量如何?

在发行人即无核心竞争力又无价格优势可言的情况下,如果发行人还要维持高利润,那么发行人的销售渠道会有什么独特优势吗?根据发行人招股书披露,发行人的主要业务是直供专销,其销售渠道即主要是依托其自有B2B商城,自有销售团队以会员邀请制的方式与下游客户建立了深入的合作关系。估值之家将从营销的维度分析其销售渠道合理性与营收增长能否匹配。

(1)从会员数量分析

因发行人开发的B2B平台属于会员邀请制,估值之家无法一探其平台全貌,但估值之家试着下载了与其B2B商城配套使用的药店之家APP,打开软件直接跳转到登陆入口,并无注册选项,也就是说无法通过APP直接注册成为发行人的会员,那发行人的注册机制是什么呢?估值之家又登录发行人的B2B商城查看注册入口,填写申请信息并提交过后页面除了有4个小字提示“提交成功”以外,再无任何变化。并且在重复提交的情况下,每次均可以收到“提交成功”的提示信息。如此敷衍的用户交互界面设计,很难让人将其平台与“优秀”二字联系起来,客户体验也是不一般的差。当然我们也就不能指望发行人通过此平台所获取的会员质量了。

估值之家根据发行人披露的会员数量和同期公开数据整理了发行人的会员数量与药店数量的关系情况如下表所示:

单位:家

注:因公开数据无法查询到2021年12月31日和2022年6月30日我国药店总数量,所以仅以2021年3季度末我国药店总数量计算。

从上表可以看出,发行人在2019年至2021年的会员数量占我国同期药店数量的比例分别为13.98%、17.41%和19.90%,市场覆盖率逐年上升。考虑到连锁药店基本都有自己成熟的采购和配送体系,与发行人的交集不会太多,且注册会员数量不能充分体现发行人会员质量,所以估值之家又计算了发行人活跃会员数量占同期单体药店数量的比例分别为16.73%、19.22%和20.22%,如此比例明显过高。另外,无论是连锁药店还是单体药店,大多数药店在开业前基本都会找到成熟的供应链,所以发行人所面对的市场并非是所有药店,基本上只能是单体药店的一个采购补充,且发行人的销售的品规2,197项与相对成熟国药股份、九州通和华润医药等医药流通企业相比几乎是实在不够看,发行人以何冲能力实现如此会员数量的增长?结合前述的发行人对用户交互界面的设计水准,很难不联想到发行人采用了虚假注册会员的方式扩充会员数。

(2)从获客成本分析

根据招股书披露,发行人的注册会员数量在平均每年增长约22,734个,对于一个全国单体药店市场仅25.12万个(数据截止2021年3季度末)的市场来说,发行人的新增会员数量还是相当可观的。那么发行人花在拓展会员上的成本是多少呢?因发行人未披露其销售费用多少是用于拓展客户的,估值之家假设其地推销售人员薪酬和差旅费占销售费用相应成本科目金额的70%,再通过注册会员增长数量和销售费用中职工薪酬与差旅费,计算出发行人的获取客户成本如下表所示:

注:注册会员增长数量=本期末注册客户数-上期末注册客户数;

销售职工薪酬和差旅费=销售费用中职工薪酬和差旅费合计*70%;

单位注册客户获取成本=销售职工薪酬和差旅费/注册会员增长数量;

单位活跃客户获取成本=单位注册客户获取成本/注册会员平均活跃率。

从上表可见,发行人在最后一个报告期的单位会员获取成本已经达到了惊人的8,429.65元,而单位活跃客户的获取成本更是达到了惊人的18,466.54元,获客成本之高昂令人瞠目结舌。我们以发行人最后一个报告期的成交额来看,每个活跃会员的年成交额为5.28万元,按照最后一个报告期的毛利率计算,每个活跃会员每年为发行人带来的毛利为1.67万元,也就是平均每个活跃会员的获取成本需要发行人用1.11年的毛利才能覆盖,如果算上履约成本,管理成本等,收回获客成本的时间将会更长。另外,发行人的活跃客户获取成本逐年提高,2022年单位活跃客户获取成本比2019年增长193.81%,随着发行人对市场的覆盖越来越广,发行人的获客成本将会越来越高也是发行人将要面临的一大难题。

(3)从软件版本分析

估值之家查看了发行人持有的23个软件著作权名称,名称后带V1.0的占到了18个,对于软件有所了解的人员可能就知道这个V1.0的全称即是Version 1.0,可以从这个名称看出来,发行人开发的商城相关23个软件中,其中18个只经过了一次开发就几乎达到完美状态,相当长的时期内不需要再更新。而对于软件开发来说,每增加一个功能,或者某个算法的调整,都会带来一次软件更新,常用的软件微信也经历了无数次更新,发行人一个非软件开发行业的企业,凭何种能力能够一次开发完美到几年都不需要更新的软件?是否会有另外一种可能?那就是发行人这些软件开发完成后使用率极低,以至于弃置不用,也就无需在更新?估值之家人为这种可能性更高。

4.第四季度营收占比高又是何因?

根据招股书披露的信息,发行人分季度的营收情况如下表所示:

单位:亿元

上表中可以看出,发行人在2019年、2021年的四季度营收占比均为最高,2020年第四季节占比高于第一和和三季度,低于第二季度的销售额。由于发行人2020年度口罩业务销售爆增,而发行人未对口罩业务的分季收入情况进行披露,估值之家分析其由于2019年末爆发的席卷全球的新冠影响,2020年第一季度口罩供不应求,第二季度全国口罩产能恢复,发行人的口罩相关业务的销售额也随之水涨船高,第三季度随着口罩业务的慢慢饱和,发行人的口罩销售额也随之下降。所以估值之家分析其口罩业务销售额影响较大的是第二季度,合理推断发行人剔除口罩业务后2020年第四季度销售收入依然占比最高。

发行人药品批发业务所属于行业终端消费者并无明显的季节性购买特征,其直接客户药店也是全年营业,其分季度销售额应该呈现小幅波动属于正常现象。发行人对此的解释是由于春节假期的影响,客户需要提前囤货导致第四季度营收占比较高。但是发行人的单个客户年平均采购量5.28万元,日均存货需求144.66元,这种采购量是否需要大额的提前备货?2019年的春节公历时间是2019年2月5日,2020年的春节公历时间则是2020年1月25日,2021的春节公历时间将会是2021年2月12日。就算如发行人所说,春节需要提前备货,日均144.66元的采购量,提前20天备货时间是完全足够的。那么,其影响发行人的营收应该是在每年的第一季度,也就是说按照发行人的解释,应该每年的第一季度营收占比最高才合理。为何与实际情况却恰恰相反?

以估值之家的专业经验,第四季度收入异常一般伴随着人为操纵收入,包括虚增收入或者将次年第一季度的营收调整到本年第四季度的情形。因为前三季度因为全年数据不明,无法确定调整金额的大小,而第四季度则是全年财务数据基本形成,调整金额明确,也是调整收入的最后时机。发行人报告期第四季度营收占比最高,无法合理排除发行人人为操作收入的嫌疑。

以上所述,从发行人的产品竞争力因素、价格因素、销售渠道和会员质量等因素分析,发行人均不在相关因素上占有明显优势,且伴随着第四季度营收占比较高的异常无法合理解释,发行人报告期大额的营收增长真实性如何让人无法不生疑。

三、毛利率畸高

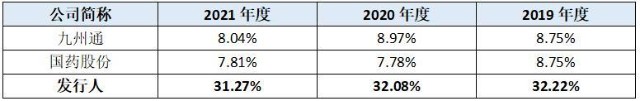

前述提到过发行人所谓的模式创新实质上是无创新可言,但发行人在报告期不止营收迅速增长这么简单,其毛利率也不容小觑,根据发行人招股书披露,其报告期毛利率以及与同行对比情况,如下表所示:

注:上表中剔除了仅提交注册的可比公司华人健康。

从上表中可以看出发行人在报告期毛利率波动较小,且均高于同行可比公司均值,甚至在所有可比公司中,发行人的毛利率也是排行第一。但发行人没有实质性的模式创新,也没有通过专利等其它手段构筑坚实的竞争壁垒,稳定高于行业均值的毛利来源于什么呢?估值之家百思不得其解。

因前述我们分析发行人的商业模式并无创新可言,那估值之家在对比一下发行人与传统医药流通企业的毛利率的比较情况,如下表所示:

从上表可见,发行人的毛利率与传统医药流通企业可谓是天上人间,报告期发行人的毛利率比传统医药流通企业绝对值平均高出23.51%,直接是其4倍。那么发行人与传统医药流通企业有什么不同之处呢?关于商业模式,前述已经分析过,不在赘述。估值之家在此浅析一下招股书中多次提及市发行人优势的MAH制度以及其自有药品品规的事项。

药品上市许可持有人制度(MarketingAuthorizationHolder),通常指拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体,通过提出药品上市许可申请获得药品上市许可批件,并对药品质量在其整个生命周期内承担主要责任的制度。首先,MAH持有人一定程度上的确能为持有者带来一定的经济利益,但是MAH并不等同于药品发明专利,在非专利药品中,同一个药品可能只需要特别微小的变动就能申请另外一个药品批件,而两个MAH对应药品的功效几乎相同。所以MAH并非如药品发明专利一样具有坚实的进入壁垒或者专利保护,亦不能为发行人带来超额毛利。其次,根据招股书披露的无形资产和预付无形资产款项科目余额,如下表所示:

单位:万元

从上表可以明显看出,发行人在2020年之前几乎未进行相关MAH的收购,2020年开始小幅收购,2021年才开始大规模收购MAH,并且收购的相关MAH形成战斗力也需要一定时间,而发行人报告期初毛利率就一直处于高位,所以发行人以报告期远高于传统医药流通企业的毛利率肯定不是由MAH贡献的。

至于药品品规,是指药品的品种规格,同一个药品,有多种规格是完全正常的。所以单一品规除非全国闻名,其为发行人带来的价值也极其有限。

发行人毛利率除了远高于传统医药行业之外,也远高于京东健康2020-2021年度的平均毛利率24.41%和阿里健康2020-2021年度的平均毛利率23.30%。而发行人的推广渠道与会员数量与京东或者阿里相比,只能仰望。

以上所述,发行人报告期获得了远高于传统医药流通行业和新兴的B2C医药平台的毛利率,而其提供的产品并非具有垄断的市场地位,甚至可能都没有市场优势,那其又如何以这种毛利率给其主要客户在终端市场上提供具有竞争力的价格?除了收入和利润造假以外,估值之家也实在想不到更合理的理由了。

四、募集资金用途合理性不足

发行人本次预计募集资金7.71亿元,预计投入两个项目以及补充部分流动资金,具体情况如下表所示:

单位:万元

从上表可见,发行人本次募集资金的最大用途是盖楼,占比达到63.60%。发行人报告各期末均有大额的货币资金,却还需要补充1亿元流动资金的必要性在哪里也让人难解。剔除流动资金需求后,发行人本次募集资金用于盖楼的占比达到了73.08%。在全民追求轻资产创业模式的社会里,发行人在需要钱进行业务扩张的时候,却要重金盖楼是为那般?当然若确实有需要,盖楼也不是不可以,不过发行人募集资金的用途的问题并不仅于此,我们接着往下分析……

1.大健康产业项目筑巢容易但入住率难提升

发行人披露的大健康产业集成服务线上平台建设项目,主要内容为本项目拟通过对现有自营电商平台系统进行全面升级,同时引入B2C/O2O新零售平台、大数据分析平台、经营顾问服务平台及恒昌研究院在线教育平台。通过项目的实施,将会整合发行人现有的客户、供应商渠道资源,集成大健康产业服务线上平台,进一步提升发行人的运营能力赋能效率,满足发行人未来线上业务发展及其他业务板块拓展的需要。

估值之家试着用白话的方式概括一下上述文绉绉的表述,其实就是发行人试图建设一个B2B和B2C的医药商务平台,并融入药店经营服务相关的项目。但其核心依然是B2B和B2C的商业模式。

其B2B主要是想通过整合供应商和客户资源,建立客户的一站式采购平台,这个愿景很美好,各个行业都有在实施,但实际建立起来却难上加难,属于玻璃天花板。

第一,无论是B2B还是B2C的后台数据库系统和前端应用页面的开发其实是一个相对简单的工作,就算发行人自己没有软件开发能力,只需支付相对较小金额的资金就可以请第三方完成软件系统的开发。但问题是一旦发行人真的靠这个模式小有成就,很容易被行业大佬抄袭,因为这个系统开发完全不具有任何技术壁垒。当然估值之家也注意到,发行人在软件开发上的预算达到了9,637.26万元,这个本身也是一大疑点,如此巨额的软件开发预算是否有有必要,甚至有滥用资金的怀疑?

第二,发行人想用B2B模式打造客户的一站式采购平台,一站式采购平台必然需要强大的药品品类支持,发行人经营药品品规数量虽然在报告期一直在增长,但是在医药流通行业头部企业面前依然不够看。根据公开信息,医药流通企业九州通经营的药品品规达到51万个,而发行人经营的药品品规目前仅2,197个,要打造一站式采购平台,医药流通的龙头企业其实更有品规多这个底层优势。

第三,无论B2B还是B2C,最大的难点其实在于客户的信任以及客户数量的提升。而要完成客户数的爆增需要一定的契机。比如,淘宝解决人们对实体店的售后信任不足,依赖移动通信的发达和配套支付体系的打造使其成为了爆款。京东则在淘宝的基础上解决了人们对电商低价劣质的印象以及物流提速赢得了客户的尊重。拼多多则纯粹靠低价路线在电商行业赢得了一席之地。

那么发行人准备解决医药流通行业的什么痛点呢?恐怕并没有。在B2B领域,若继续按照发行人目前的拓客模式,按照发行人最后报告期获取单位活跃客户成本18,466.54元,假设需要在增加10万活跃会员,则其成本为18.47亿元,7.71亿的融资额根本就不够。而在B2C领域,按照金融界披露的2019年淘宝、京东和拼多多新用户获取成本分别为536元、757元和143元,而京东、淘宝和拼多多目前的活跃会员数量约6亿,因发行人所面临的是特定行业,我们按照其普通电商平台活跃用户数量的5%估计其盈利点,则需要3,000万会员。再按照三大电商平台平均新用户获取成本为基础,发行人预计获取3,000万会员的成本为143.60亿元,发行人花不到1亿元完成系统建设,那后续的获取客户需要的巨额资金支出又从那里来呢?并且特定行业的电商用户获取成本可能远超普通电商平台的获客成本。

第四,发行人在B2C领域还面临着京东健康、阿里健康和1药网等行业巨头的竞争,发行人即无资金实力、无品牌优势、无供应链优势、无推广优势的情况下拿什么去和京东健康、阿里健康等一众巨头抢夺饭碗呢?

2.报告期多次现金分红

根据发行人招股书披露,发行人于报告期分配股利情况如下表所示:

单位:万元

从上表可见,发行人在报告期累计五次分红合计6,688.08万元,2019年度和2021年度分别通过了两次分红,在发行人需要大额募集资金的同时,又进行大额和高频次的分红是否合理?难道是虚增的营收需要现金流来周转了?

3.营收增长后劲不足

发行人报告期虽然营收增长迅速,但年化营收增长率已经从2019年度的81.70%下降至报告期末的17.98%,营收增长率下降了77.99%,营收增长出现了明显的疲态,后续增长可能乏力。若营收不能继续保持高额增长,那本次募集资金投产后,如何消化新增的成本?难道发行人只管花投资人的钱不管给投资人回报吗?

五、多次销售劣药,品控能力不足

根据招股书披露,2020年六谷大药房门店因销售“乐赛仙蚊不叮”抑菌剂和“芽培四季止痒霜”,被认定为存在销售不符合国家有关规范的消毒产品的行为。2021年11月,因发行人子公司恒昌医药经营的药品奥美拉唑肠溶胶囊不符合药品标准被定性为劣药,被湖南省药品监督管理局处以没收违法所得约7.44万元的处罚。而后2022年2月,发行人子公司和治恒昌经营的奥美拉唑肠溶胶囊再次被定性为劣药,被天津市药品监督管理局处以没收违法销售的劣药86盒并没收违法所得约3.81万元的处罚。

而上述两次劣药的生产商均为山西津华晖星制药有限公司,天眼查显示,该公司有多起涉及生命权、健康权和身体权的纠纷,还存在多次欠税行为及行政处罚。另外,发行人的前五大供应商一力制药股份有限公司药品质量不合规被处罚一次,重庆科瑞制药(集团)有限公司因生产药品不合规被处罚四次。

报告期发行人向前五大供应商采购金额分别为1.62亿元、2.03亿元、2.44亿元和1.33亿元,占当期采购总额的比例分别为22.74%、17.03%、16.39%和15.86%,前五大供应商占采购总额的比例整体不高,发行人自身无生产能力,发行人的品控几乎依赖于供应商,而对众多供应商的品控管理能力对发行人也是一大考验。

综上所述,发行人带着高额的营收和盈利双双增长,向深交所创业板递交招股书,但其并不存在创新的商业模式也没有创新的产品甚至没有创新的能力,甚至不符合创业板三创四新的定位问题。另外营收增长的真实性存疑,毛利率畸高不清不楚,募资用途不合理,营收增长后劲不足也可能会成为其上市途中的绊脚石。发行人明显存在从事医药物流苦活却挣着医药零售高利的错配问题,此问题之下发人深省……